James Benning

Lire la suiteLa dernière rétrospective parisienne consacrée à James Benning remonte à 2009, une année charnière pour le cinéaste américain alors sexagénaire. Tous les films d’une œuvre alors peu montrée en France avaient été projetés deux fois au Jeu de Paume dans leur 16mm d’origine, tandis que Ruhr, son tout premier en numérique haute-définition, avait été dévoilé en clôture au CENTQUATRE pour une salle comble. Provoqué par une longue série d’accidents de développement et de projection, le passage à la vidéo fut sans retour. Le cinéaste sut convertir la contrainte en aubaine, et trouver dans le numérique des possibilités de durée, de fixité et de netteté jusque-là inaccessibles, dont le septième plan de Ruhr, long d’une heure, offrait un premier exemple impressionnant.

Quinze ans plus tard, on sait à quelle abondante floraison l’outil numérique a contribué, au point qu’il est difficile de quantifier exactement le nombre de films que Benning a tourné depuis 2009. Cette seconde grande rétrospective ne reprend pas l’œuvre là où la première l’avait laissée. Benning a lui-même conçu un programme hétéroclite, mêlant les époques, les formats, les durées, les « saveurs », insistant toutefois dans le court texte de présentation rédigé à cette occasion sur une veine biographique qui irrigue son travail de manière toujours surprenante : « Je pense que plus vous en verrez, plus vous apprendrez à me connaître. Je suis là, dans mon travail. »

Certains classiques s’y trouvent, restaurés depuis le début des années 2010 par le Filmmuseum de Vienne (Landscape Suicide, 11×14, American Dreams (lost and found), Four Corners), d’autres manquent et font place à des raretés (SAM, two moons, John Krieg exiting the Falk Corporation). Pas de RR ni de TEN SKIES – peut-être les deux films les plus radicalement limpides de la période analogique – mais 13 Lakes, qui observe dans des plans de dix minutes les effets de la lumière sur la surface de grands lacs américains, soit la plus pure application d’une idée fondamentale pour le cinéaste selon laquelle le paysage est fonction du temps. Les deux versions distantes d’un demi-siècle de The United States of America sont au programme, de même qu’un échantillon d’un long travail mené autour de vies solitaires et dissidentes comme celle de l’Unabomber Theodore Kaczynski (Stemple Pass), ou un éloge de la lecture en quatre portraits, parmi lesquels ceux de l’écrivaine Rachel Kushner et de la chorégraphe Simone Forti (READERS). Certains seront peut-être surpris de voir un jeune Willem Dafoe à l’affiche d’O Panama, mais ce serait oublier les liens originels de ce cinéma réputé austère avec la fiction. À chacun de faire son chemin à travers ces treize séances qui ne manqueront pas, comme le fait chaque film, de vous donner d’elles-mêmes les clés pour les lire.

Cette idée selon laquelle un film vous apprend avant toute chose à le regarder est présente d’emblée dans les films de Benning et constitue l’une des raisons premières de leur exigence et de leur attrait. Passionné par les mathématiques, qu’il a enseigné avant de faire des films, il invente des structures qu’il conçoit comme des problèmes à résoudre. Son cinéma s’inscrit dans une histoire de l’avant-garde américaine postérieure au lyrisme de Stan Brakhage ou Maya Deren et dans la continuité du film structurel. Le critique P. Adams Sitney a marqué l’avènement de celui-ci en 1969 (2) et l’a par la suite défini dans Le Cinéma visionnaire comme un cinéma « dans lequel la forme d’ensemble, prédéterminée et simplifiée, constitue l’impression principale produite par le film. » Mais Benning arrive après l’apogée de ce courant. Dans un livre qu’elle a récemment consacré à TEN SKIES, (3) Erika Balsom écrit que « la pratique de Benning, en particulier telle qu’elle s’est développée dans les années 80 et 90, est mieux comprise comme faisant partie d’une réponse multiforme au moment de haute modernité du cinéma d’avant-garde », perçu comme une impasse dont le retour à des éléments de contenu, qu’ils soient historiques, politiques, personnels ou narratifs, aura permis de sortir.

Si les premiers films se caractérisent par de telles constructions formelles, les expérimentations sur la structure métrique, sur la composition, le son et la lumière s’accordent très tôt aux expérimentations narratives. Elles s’imprègnent d’un humour qui doit aussi bien à Jacques Tati qu’à la photographie et à l’art américains de cette période – Benning a notamment cité George Landow, William Wegman, Clayton Bailey ou même Vito Acconci, aux côtés de ses propres figures tutélaires, Michael Snow, Hollis Frampton et Andy Warhol (auxquels s’ajoutent souvent les noms d’Yvonne Rainer, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman ou Nancy Holt).

11×14 (1977) présente par exemple soixante-cinq plans-séquences méticuleusement composés et orchestrés, entrecoupés de ponctuation noires, pour la plupart statiques mais présentant parfois quelques mouvements d’appareil, et de longues séquences embarquées dans les habitacles d’une voiture ou d’un métro aérien. Dans ces plans interviennent des personnages récurrents qui insinuent des fictions équivoques : celles d’un homme marié entretenant une liaison, d’une femme et de sa compagne traversant le Midwest, et d’un autostoppeur cherchant du travail. Cette matière narrative ne relègue pas le paysage ou les caractères formels à l’arrière-plan. Le spectateur cherche tout autant le récit que le système régissant la structure. Le retour de motifs visuels, sonores et narratifs distants fabrique un espace sphérique dans lequel le spectateur peut voir l’action se développer le long de plusieurs coordonnées spatiales et temporelles clairement situées.

Les très longs plans fixes pour lesquels Benning est connu, et dont témoignent par exemple les quarante-cinq minutes en plan fixe de L Cohen (grand prix de la quarantième édition de Cinéma du Réel en 2018), n’auraient pas été possibles sans une vie passée à sillonner de manière solitaire le territoire américain pour fabriquer des plans. En explorant les possibilités du cadre, il fait prendre conscience de leurs limites tout en les élargissant dans toutes les directions à travers les relations du son et de l’image et le travail du hors-champ. Les films des années 1970 regorgent de ce type de jeux formels parfois à la limite du gag, comme dans 11×14, ce personnage courant en sens inverse d’un travelling le long du trottoir d’un quartier résidentiel, et qui fait un retour surprise dans le plan par le côté opposé, comme si le plan n’était que la surface visible d’un espace sphérique. Benning disait d’un autre plan similaire dans One Way Boogie Woogie (1977) : « j’aime l’idée que lorsque l’on se tient sur terre, un point à un pied sur votre gauche est simplement ça, à un pied sur votre gauche. Mais si vous choisissez d’y aller par la droite, c’est un voyage de 41 851 445 pieds » (4), comme une circumnavigation. Pour Benning, les images sont toujours juste des images. À la fois surfaces et fenêtres, elles invitent à une réflexion sur leurs propriétés, leur contenu, et sur notre propre présence face à elles.

Les films de cette époque ne peuvent en effet être réduits à leur composantes formelles, et montrent d’emblée des préoccupations d’ordre politiques et sociales. Elles concernent la classe ouvrière dont le cinéaste est issu (en 1972 dans Time and a Half, dont John Krieg exiting the Falk Corporation étend plus tard un segment de 14 secondes sur 71 minutes), les conflits raciaux dont il a été témoin dès son enfance à Milwaukee, l’impérialisme américain ou les problématiques de genre, notamment dans les films co-réalisés avec la cinéaste Bette Gordon. Co-réalisé avec celle qui signera quelques années plus tard Variety (1983), The United States of America (1975) est un road-movie dans le sens le plus pur du terme, où la caméra installé sur la banquette arrière filme les deux cinéastes conduisant alternativement d’Est en Ouest sur les routes nord-américaines apparaissant à travers le pare-brise, tandis que la radio donne notamment des nouvelles de la guerre du Vietnam. Un travelogue contemporain se superpose au mouvement de la Destinée manifeste et à une autre conquête d’un territoire si lointain et si proche.

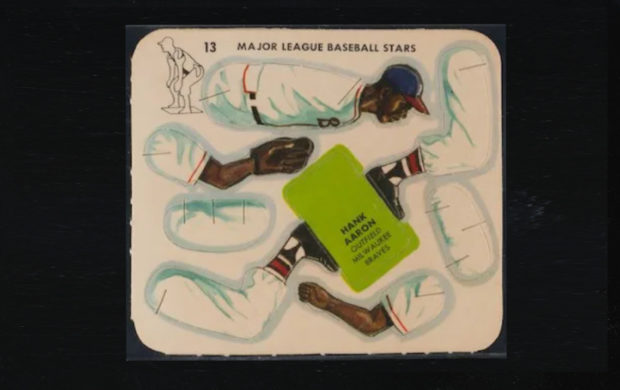

C’est dans les années 1980 que le cinéma de Benning importe une vaste matière documentaire visuelle ou écrite, relative aux diverses façons dont les actions humaines marquent le territoire américain, à l’histoire de la colonisation, à l’indigénéité et au racisme, à la culture populaire, aux figures d’assassins, aux particularités du Midwest. American Dreams (lost and found) (1984) superpose par exemple trois récits simultanés. Sa bande-son donne à écouter des fragments radiophoniques constitués de publicités, de discours politiques, d’interviews de célébrités, et des chansons emblématiques des années auxquelles la matière visuelle se rapporte. L’image donne à voir une collection de cartes de baseball retraçant la carrière du joueur noir Hank Aaron, sous lesquelles défilent des sous-titres manuscrits empruntés au journal d’Arthur Bremer, un homme blanc qui projetait de tuer Nixon et tira finalement sur le gouverneur George Wallace, et qui parfois laissent penser que l’auteur en serait le cinéaste lui-même.

Découpé en deux parties, Landscape Suicide (1986) associe paysages physiques et psychologiques de deux meurtres perpétré en Californie et dans le Wisconsin, tous deux ayant à voir avec l’isolement. Ce film célèbre met en scène le témoignage de chaque assassin, une adolescente californienne ayant tué une camarade et le tueur en série Ed Gein, en filmant également les lieux où ils vécurent et perpétrèrent leurs crimes. Tout le travail mené plus tard par Benning autour des figures de Thoreau et de Kaczynski et l’ayant conduit à reproduire leurs cabanes respectives, approfondissent cette réflexion sur ces figures ambigües d’homme blancs solitaires.

Four Corners brouille de la même manière les limites entre le personnel et le politique. Le titre désigne une région de l’Ouest nord-américain à l’intersection des quatre états de l’Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Utah. Découpé en quatre parties complexes et structurées à l’identique, le film présente la biographie d’un artiste, suivi de l’une de ses peintures, accompagnées par le récit historique d’un lieu en relation avec des vies individuelles et des migrations collectives, puis par treize plans des lieux décrits. Sauf que l’un de ces lieux, très éloigné de la région des Four Corners, est le Wisconsin natal de Benning, qui lit un texte autobiographique sur son enfance à Milwaukee, son appartenance à la communauté germano-américaine qui a commencé d’y émigrer au cours du siècle précédent, les conflits raciaux entre communautés ouvrières, et sa propre participation à une manifestation pour les droits civiques qui lui valut d’être battu par d’autres enfants pauvres et blancs. Autre écart, l’image d’authentiques pétroglyphes amérindiens du deuxième siècle après J.-C. sont introduits par la biographie d’une artiste fictive. Ces éléments, assemblés sur le canevas d’une structure mathématique élégante, ne sont soulignés par aucune causalité autoritaire ; de même que Benning insère sa propre histoire entre celles des paysages et des vies qu’il présente, de même laisse-t-il à chacun la place de méditer sur la sienne.

L’objet d’art est toujours moins important que l’acte de regarder et d’apprendre par soi-même. Benning a longtemps donné un cours intitulé « Looking and Listening » au Californian Institute of Arts, durant lequel il partait en excursion avec ses étudiants dans des lieux divers, en leur demandant d’écrire à propos de ce qu’ils voyaient depuis un point précis. Une telle logique l’a amené à copier les œuvres d’artistes folk tels que Bill Traylor ou Moses Tolliver pour comprendre leur facture véritable et examiner sa vie à la lumière de celles d’autres figures d’outsiders.

Le travail sur les cabanes a été l’aboutissement de cette quête d’attention et d’introspection. Nightfall (2012) met précisément en œuvre, en un plan de 98 minutes à la tombée de la nuit, la qualité de concentration que le cinéaste a pu décrire : « Nous ne ne cherchons plus à être attentifs ; nous sommes bombardés par trop de choses, nous avons trop à faire. Le fait d’être dans la cabane m’aide à conserver une capacité d’attention qui me permet de regarder, d’écouter et de ressentir profondément. Dans les bois, tout est important, qu’il s’agisse d’une trace sur le sol ou d’un bruit au loin. La relation à l’environnement est totalement différente. » (5) Le travail des cabanes a été aussi l’occasion de mesurer ce qui a pu changer entre l’époque où Thoreau résidait au bord de l’étang de Walden, écrivant sur le passage lointain d’un train à vapeur, et celle où Kaczynski fulminait contre le survol permanent d’hélicoptères et d’avions au dessus des forêts du Montana où il s’est caché pendant plus de vingt ans. Benning a réalisé différents films autour de ces cabanes, Two Cabins (2011) mettant les deux en relation tandis que dans Stemple Pass (2012), à travers quatre plans d’une demi-heure pour chaque saison de l’année, le cinéaste s’inscrit à la place de l’Unabomber dont il lit différents écrits publics et privés.

C’est à la fin des années 1990 qu’après une décennie dominée par le texte, les films se font de plus en plus laconiques pour laisser parler les paysages. Constitués chacun de trente-cinq plans fixes de deux minutes trente, les trois films de la trilogie californienne (El Valley Centro, Los et Sogobi) font constamment allusion aux forces politiques qui s’exercent sur les paysages de la région. À travers un regard soutenu dans la durée, l’attrait dangereux d’une nature idéalisée et mythifiée s’évapore pour laisser apparaître de multiples formes d’empiètement. Les treize plans de dix minutes qui composent 13 Lakes n’offrent pareillement au regard une beauté rassérénante que pour nous inviter à voir par nous mêmes les signes de présences qui l’inquiètent – bruits de coups de feu, de voitures, de trains et de bateaux, jusqu’à la mer de Salton en proie à une catastrophe écologique notoire.

Dès lors que cette pratique a été libérée des contraintes métriques du cinéma argentique, cette discipline de l’attention a pu s’épanouir dans des durées jusqu’alors impossibles. Tandis que les six premiers plans de Ruhr reproduisent le format des plans de 13 Lakes et TEN SKIES, le septième atteint une durée d’une heure. Plusieurs films de la période numérique ne sont constitués que d’une seule vue, tels que Nightfall, L Cohen, ou BNSF (2013), qui étend sur un plan de plus de trois heures le motif ferroviaire de RR.

C’est le cas à nouveau pour BREATHLESS, un plan tourné fin 2023 qui reproduit la durée d’À bout de souffle mais remplace son récit par celui qui se met discrètement en place en bordure d’une petite route des montagnes de Sierra Nevada. Suscité par une curiosité pour un arbre atypique, le plan finit par déployer toute une dramaturgie permettant de saisir son contexte. Une équipe d’élagueurs travaille sur l’arbre, avant d’aller s’occuper d’un autre hors-champ. Un hélicoptère fait craindre la présence d’un de ces nombreux incendies qui l’année dernière ont ravagé la région, mais c’est un véritable exercice militaire qui se livre bientôt au-dessus de nos têtes, rappelant combien l’expérience de la beauté ne saurait plus couvrir le bruit des chars.

Antoine Thirion

(1)https://jeudepaume.org/evenement/james-benning-retrospective/

(2)« Soudain, un cinéma de structure a vu le jour » écrit-il dès l’entame d’un essai pour la revue Film Culture.

(3) Fireflies Press, Decadent Editions, 2021

(4) « Off Screen Space / Somewhere Else », traduit par Paul Michel pour la revue Débordements : https://debordements.fr/james-benning-off-screen-space-somewhere-else/

(5) « James Benning talks about Two Cabins », Artforum, 28 mars 2012.

https://www.artforum.com/columns/james-benning-talks-about-two-cabins-199805/

Lire l’entretien avec James Benning réalisé à l’occasion de la rétrospective.