Éloge du film cyborg – A propos de l’intégrale Pierre Creton

Faire des films de l’intérieur

Je n’avais vu que deux ou trois films de Pierre Creton et je n’en savais pas grand-chose, mais ce qu’il me semblait c’est que c’était un cinéaste « décentralisé ». Décentralisé parce qu’il vit, travaille et fait des films en Normandie, au Havre, ai-je un temps cru, mais non le Havre c’est encore le centre : à Vattetot-sur-mer en Seine-Maritime plus précisément. Décentralisé surtout parce que pour lui et dans son monde, le cinéma n’est pas le centre. Ce n’est pas le centre de son activité puisque depuis qu’il fait des films, il est aussi ouvrier agricole. Le cinéma n’est donc pas le centre de son système économique, encore moins de son existence sociale manifestement exempte des mondanités que ce média suscite. Le cinéma n’est pas non plus cette chose pour laquelle on dépense des millions, pour laquelle on arrête la circulation dans les plus grandes villes du monde, pour laquelle on parcourt des milliers de kilomètres pour trouver le lieu, l’acteur ou l’actrice que le film et son auteur exigent. Cette intuition d’un cinéma radicalement décentré trouve sa plus belle confirmation dans le film Le marché, petit commerce documentaire en trois actes (2012). Le film se déroule tout entier dans un marché couvert à Fécamp où les producteurs locaux proposent leurs produits aux habitants des alentours qui viennent se ravitailler et bavarder en voisins. La caméra saisit le va-et-vient des clients, les relie aux commerçants qui sont aussi des producteurs de fruits, de légumes, de viande, de miel et de films, décrit le « circuit court » entre eux. Pierre Creton est des leurs, il travaille, il vend ses films et ses légumes. Des légumes et des films cultivés et tournés en pays de Caux (« j’ai tourné ce film à Maniquerville, vous connaissez ? C’est juste à côté… »). Parmi les clients, nous reconnaissons (pour ceux seulement qui la connaissent) Sabine Haudepin qui fait ses courses. Elle porte un sac de légumes dans une main et un coffret DVD dans l’autre. Elle traverse le champ de la caméra vers la sortie puis revient sur ses pas pour dire à Pierre qu’il y a quinze jours, elle a fait une soupe libanaise, avec des blettes et des lentilles, qu’elle y a mis un oignon et de la coriandre et aussi « sa » menthe, et que c’était très bon. C’est elle aussi qui lit, en voix over, le texte d’Alexandre Kojève sur la dialectique hégelienne qui accompagne, avec un sérieux teinté d’ironie, l’apparente simplicité de ces images quotidiennes. Là, le commerce redevient « la manière de se comporter avec les gens », les lois du marché n’ont rien d’internationales et le cinéma n’est pas le centre. Mais il s’invite, en ami ou en voisin, pour dialoguer avec la vie de cet espace et pour le relier à d’autres. A propos de Maniquerville, où l’on voit Françoise Lebrun faire la lecture de La Recherche du temps perdu de Proust aux résidents du centre de gérontologie, Pierre Creton dit ne plus savoir ce qui, de l’atelier de lecture ou du film, « était au service de quoi » – a-t-on fait le film au cours de l’atelier ou l’atelier pour en faire un film ? – l’actrice ne s’en souvient pas non plus ; et cet oubli dit très clairement que l’univers hospitalier que ces films nous partagent est fondamentalement hybride et démocratique.

Que cultive le cinéaste en son jardin ?

Pierre Creton assume le fait de penser les choses du monde « de l’intérieur » d’un périmètre qu’il s’est choisi, celui du pays de Caux. C’était d’ailleurs le projet de son premier film, Le Vicinal : « tracer des lignes » à partir de la maison qu’il s’est choisie pour prendre ancrage dans ce territoire, suivre les chemins jusqu’au village, jusqu’aux autres habitants. Et faire le pari (avec Hegel) que le travail de la terre et la transformation de la matière sont ce par quoi peut advenir la révolution véritable. Dans Secteur 545 aussi, il est question de pénétrer ce territoire (ce secteur) par le travail, celui du peseur laitier que Creton adopte au début du film. Là il faut arpenter le pays, d’une ferme à l’autre, et les gestes du travail sont ce par quoi la relation se crée. Un éleveur coupe une corne qui blesse la vache et dit « regarde Pierre ». Le peseur est un allié, témoin des efforts du travail quotidien, avant de devenir celui qui questionne, avec la caméra, ce qui fonde le lien entre l’homme et l’animal. Et l’on pressent qu’il y a là, dans l’apparente candeur d’un film improvisé chemin faisant, tout un programme…

Je ne sais pas quel projet de société l’ensemble de ces films, réalisés par Pierre Creton depuis 1990, pouvaient suggérer aux spectateurs des années 2000 ou 2010 mais aujourd’hui, l’actualité des questions qu’ils travaillent est saisissante puisque cette nécessité de repenser le monde à partir de l’appartenance à un territoire est au cœur de ce que la vie politique a aujourd’hui de plus vivant. En réponse à l’aveuglement des instances politiques usées et aux conséquences aliénantes de la globalisation, la vie locale est devenue le refuge de la citoyenneté véritable et le laboratoire des changements nécessaires. L’appel à inventer de nouvelles voies à partir de l’observation de la réalité la plus prosaïque, qui traverse avec constance l’œuvre de Pierre Creton, fait aussi écho aux écrits récents du philosophe Bruno Latour qui, face aux enjeux de la crise climatique, nous invite à « atterrir », c’est-à-dire à réorganiser la politique à partir de « l’attraction du terrestre » : « Pour cela, écrit-il, il faut accepter de définir les terrains de vie comme ce dont un terrestre dépend pour sa survie et en se demandant quels sont les autres terrestres qui se trouvent dans sa dépendance. […] Cela vaut pour un loup comme pour une bactérie, pour une entreprise comme pour une forêt, pour une divinité comme pour une famille »[1]. Le philosophe donne à cet effort d’auto-description, qu’il compare à celui des cahiers de doléances de 1789, une portée prérévolutionnaire, le préalable à tout effort de changement : « Nul autre que le citoyen n’est en mesure d’explorer et de décrire ce à quoi il est réellement attaché. Et sans cette auto-description point de compréhension réelle du territoire vécu ».

Ce territoire, pour Bruno Latour, n’est pas défini par l’identité ou les frontières mais par la somme des appartenances et des attachementsqui sont les nôtres. Pour « recharger la politique », dit-il, il faut reconstruire « la conscience du monde » qui en constitue le soubassement : « Et accepter de retisser les liens entre les terrains de vie, lieu par lieu, et presque individu par individu, afin de réengendrer de proche en proche des connexions entre territoires »[2]. Or, il semble que cette démarche et cette intention – représenter les liens qui existent entre toutes les choses et les êtres qui composent son terrain de vie – traversent, de part en part, l’œuvre de Pierre Creton. Et que celle-ci répond film après film à un manque dans la biodiversité des régimes d’images.

Une érotique de la ruche

Ces liens et ce territoire n’ont en effet rien à voir avec l’identité. Si, pour Bruno Latour, le mot terrestre est préférable au mot humain parce qu’il permet de « ne préciser ni le genre, ni l’espèce », pour Pierre Creton le territoire est animal plutôt qu’humain, c’est un terrier « à la lisière entre l’ombre et la lumière, le domestique et le sauvage, la fiction et la documentaire… »[3]. La question posée aux éleveurs dans Secteur 545 – « quelle différence voyez-vous entre l’homme et l’animal ? » – ouvre une piste cruciale pour son cinéma et le projet de société qu’il dessine. Une société où « la réalité humaine [peut] se constituer à l’intérieur de la réalité animale » (Le Vicinal), où le peseur laitier peut serrer longuement une vache dans ses bras (Secteur 545), où le sanglier peut être traité en ami (Va Toto). La différence entre l’homme et l’animal est-elle réellement plus significative que celle qui existe entre deux humains? « L’humain c’est moi et l’animal c’est toi, monsieur le cinéaste ! » lui répond un éleveur pourtant peu enclin, de son propre aveu, à la philosophie. Dans Le Bel Été, Nessim danse avec l’âne de la maison et Ahmed dit à Mohamed qui rechigne à manger une figue entamée par un oiseau : « Les oiseaux sont tes frères, non ?… tous les êtres humains sont des animaux ».

Nul jugement n’est formulé à l’encontre des réalités parfois brutales de l’élevage que Pierre Creton côtoie dans le travail mais, dans l’économie des films, tous les corps sont traités à égalité et traversés de liens évidents et charnels. Or, il est totalement inhabituel de voir un chien filmé comme est filmée Ordet dans La Cabane de Dieu, c’est-à-dire comme une personne. Sa pensivité, son attention aux choses, la façon qu’elle a de se lover sur un austère fauteuil de cuir ou de chanter le blues (!) imposent l’idée d’une présence compacte et d’une coappartenance de l’homme et de l’animal à ce lieu (cabane – forêt – terrier).

L’attention portée à l’interdépendance entre les humains et les abeilles – depuis Le Vicinal jusqu’au Bel été et à l’exposition « Est-ce aimer ? » présentée par Pierre Creton et Vincent Barré au centre Pompidou pendant le festival, et qui plonge le spectateur dans un bourdonnement continu reliant les corps amoureux et le corps sculptural – affirme l’importance de celle-ci dans une conception holistique du monde qui ne se limite pas à l’écologie, mais qui tend à une érotique[4].

Un devenir cyborg

Mais le corps qui aime est aussi un corps qui travaille et la question du travail est également cruciale de film en film car elle est indissociable de l’idée des relations de l’homme avec la nature, et des transformations de l’un et de l’autre, et de l’un par l’autre. L’apiculture est encore le lieu emblématique de cette relation, ici triangulaire, entre l’homme, l’animal et la matière et c’est sous cette forme, d’emblée transcendée, qu’elle apparaît dans Le Vicinal. La majeure partie du film est en effet consacrée au travail de l’apiculteur Marcel Pilate, filmé en plans serrés, les mains nues et outillées, le visage presque toujours invisible et recouvert d’un chapeau et d’un voile de protection. Il manipule habilement les cadres de cire recouverts d’abeilles agglutinées et l’enfumoir destiné à atténuer temporairement leur agressivité. L’efficacité et la virtuosité de ces gestes nous sont montrées au prix d’une fragmentation qui souligne la continuité entre la main et l’outil, puis entre le corps et la brouette de Marcel Pilate.

Dans Le Bel été, les cinq hommes s’activent, agglutinés eux aussi autour des ruches, recouverts d’une combinaison et appareillés pour pouvoir « être là » pour les abeilles. Mohamed, repris par Ahmed et les autres après lui, chante « je suis là… nous sommes là ». C’est que la domestication des abeilles exige la création d’une interdépendance complexe entre des éléments hétérogènes : homme, outil et animal. Les abeilles s’ajustent aux cadres de cire fabriqués par l’homme, les ruches de Marcel sont installées dans le jardin de Pierre qui lui-même a décidé de s’installer dans cet endroit. Au-delà d’une simple cohabitation avec la nature, il est question de greffe et d’invention de nouvelles relations, toujours plus amples, entre les humains et les non-humains, les vivants et les non-vivants.

Ce désir de greffe c’est d’abord celui de Pierre Creton qui, dans Secteur 545, décide, après des études d’art, de devenir ouvrier agricole. Et le film explore de nouvelles relations possibles à partir de celle-ci : sa propre formation à la traite des vaches, la transformation de Jean-François, son employeur et alter ego, en acteur de cinéma puis en modèle pour la sculpture, celle des éleveurs du secteur en philosophes invités à penser leur relation à l’animal et au travail, puis en critiques d’art lors de l’exposition finale. Cette greffe libère de toute assignation sociale, décloisonne les espaces de production – agricole, artistique, intellectuelle – et reconfigure la relation aux animaux, aux objets, à la matière.

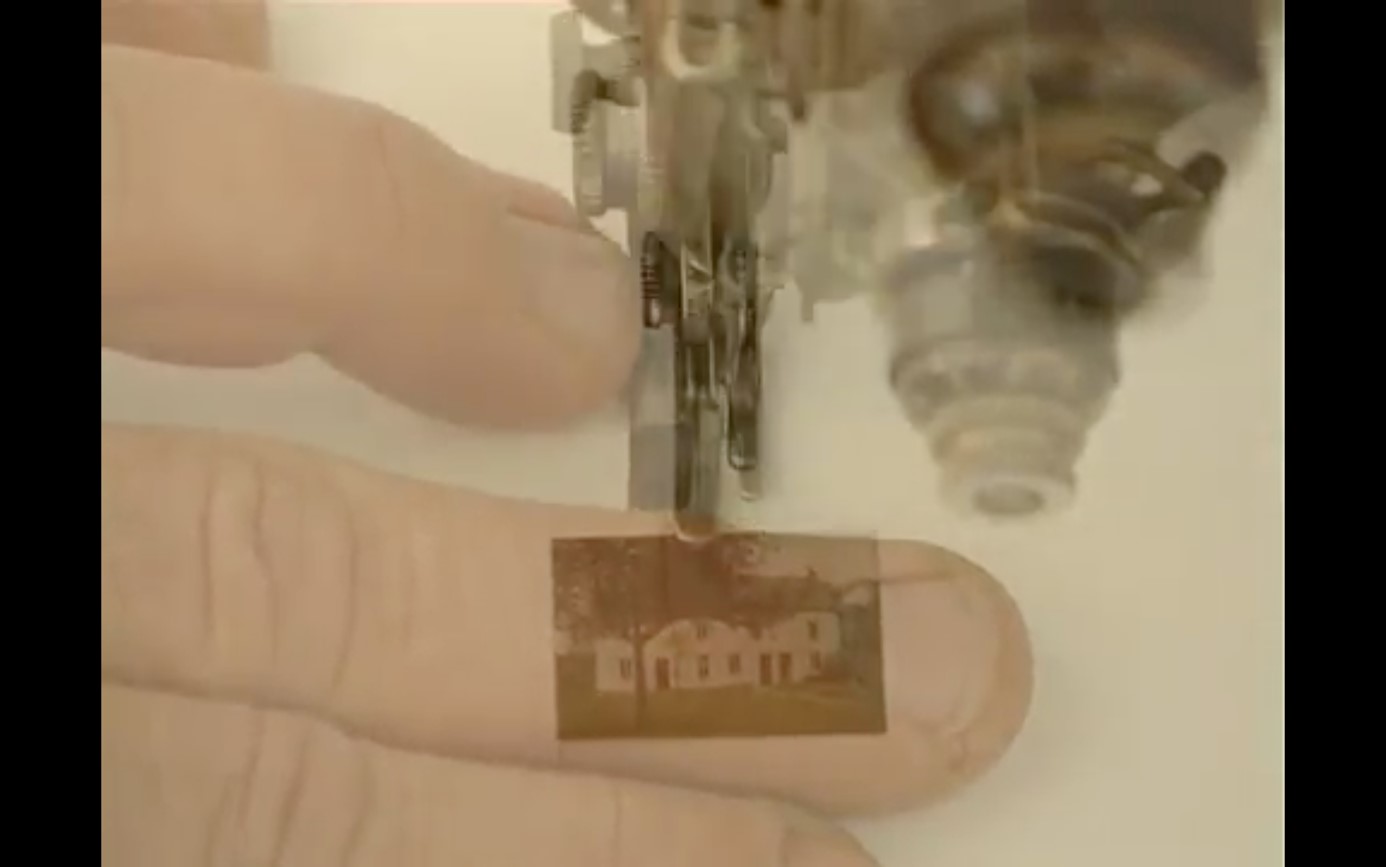

Les corps, dans les films de Pierre Creton, sont eux aussi touchés par ce potentiel d’hybridité, par le désir d’une greffe capable de transfigurer leur destin. Ce sont des corps cyborg. Le cyborg est en premier lieu un être vivant, issu de l’imaginaire futuriste, composé de matière organique et d’éléments issus de la technologie. Parce qu’il ne se définit pas selon les catégories homme-femme ou humain non-humain, il fut, aux yeux d’une génération de féministes (en premier lieu Donna Haraway) la figure du ou de la citoyen.ne idéal.e pour penser le monde post-patriarcal. Mais il peut aussi se concevoir comme la figure de proue d’un monde fondé sur l’hétérogénéité assumée de chaque individu et sur l’amitié entre les êtres humains et les objets. A partir des travaux de Gilbert Simondon, qui avait théorisé cette amitié, Benoît Turquety écrit : « Chaque humain est prêt à entrer en communication, en échanges profonds et denses – en amitié – avec des objets techniques, et prêt à s’adapter, à modifier ce premier objet technique qu’est son corps en fonction de cette relation. Si je peux former un cyborg avec chaque outil et chaque instrument, mon corps séparé d’eux est encore marqué par leur présence continue. Mon corps technique, un corps construit, discipliné, double mon corps physique en y laissant ses traces. Le corps technique se constitue en un simulacre, une sorte de double, qui est encore moi-même tout en étant déjà collectif, déjà marqué par l’histoire – un corps d’ouvrier, un corps de paysan, un corps de musicien, un corps de cinéaste, ou toutes les combinaisons possibles de tous ces corps »[5]. Des combinaisons qui sont autant de façons d’échapper au déterminisme et d’inventer de nouveaux possibles. Le corps appareillé de l’apiculteur devenu acteur, le corps de l’artiste faisant usage d’une trayeuse, le torse nu de Jean-François immobilisé par la pause, déjà transfiguré, bientôt statufié, Pierre à la machine à coudre ou coupant les cheveux de son amant, le corps de Vincent pris dans un continuum avec l’outil et le matériau…

A la lisière entre fiction et documentaire, Le Bel été semble tout entier tendu vers l’exploration d’un devenir cyborg en réponse au sort qui est fait aujourd’hui aux exilés en France et en Europe. Le film commence par l’évocation de la situation des migrants à Calais : « une frontière pour la pensée ». Robert et Simon rencontrent deux jeunes hommes dans le cadre d’un programme d’aide aux mineurs isolés. Ils accueillent ainsi Ahmed et Mohamed qui espèrent tous les deux devenir cuisiniers et rêveront bientôt d’ouvrir un restaurant à Vattetot. Dans une grande maison, une communauté se forme peu à peu : un trio amoureux constitué de trois hommes, dont Nessim, rencontré à Calais ; une femme (la narratrice) et une adolescente, un chien et d’autres personnes qui vont et viennent. Jamais les liens ne sont explicités, ou nommés. Si c’est une famille, c’est une famille cyborg, au sein de laquelle les liens ne sont guidés par rien d’autre qu’un désir de greffe entre plusieurs histoires, comme le dit Simon cité par la narratrice : « Il y a partout des histoires. Je suis une histoire, Robert est une histoire, Nessim est une nouvelle histoire ». Et plus loin elle ajoute : « des histoires qui rebondissent les unes sur les autres sans se briser ». L’apprentissage de la langue par les deux jeunes gens est une greffe aussi : « Je suis moitié France, moitié Afrique » dit Ahmed. Les animaux sont partout présents, dedans et dehors. Le bourdonnement des abeilles et le chant des oiseaux, mêlés à la musique électronique, sont eux aussi gagnés par le devenir cyborg de ce lieu. Nessim masse Robert qui sculpte à partir du corps meurtri de Nessim. Les trois hommes dorment ensemble : Nessim est venu se greffer entre Robert et Simon.

Simon fait corps avec sa vieille mobylette, elle est la condition de sa liberté, comme le fauteuil roulant est celle des résidents de Maniquerville. Lorsqu’elle tombe en panne, il va voir un ami mi-mécanicien mi-magnétiseur. Il répare la mobylette puis s’occupe de Simon en apposant ses mains sur son torse.

Cet été-là, dans cette maison-là, « à la lisière de l’ombre et de la lumière, du domestique et du sauvage », le cyborg, la greffe, l’hétérogène, le non-binaire sont devenus les principes en actes d’un projet de société révolutionnaire que la forme des films de Pierre Creton préfigurait depuis longtemps.

Caroline Zéau

[1] Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Éditions La découverte, Paris, 2017, pp. 120-121.

[2] Bruno Latour, « De la nécessité d’atterrir », revue Projet n°373 décembre 2019 / janvier 2020, pp. 19-23.

[3] Toutes les citations de Pierre Creton sont issues des discussions qui ont accompagnées la programmation sur CanalRéel.

[4] En exergue de l’exposition, sous le titre « Est-ce aimer ? » cette phrase signée de Pierre Creton et Vincent Barré : « Dans une étreinte, dans l’incessant bourdonnement du monde, embrasser le lointain et le proche, le vivant. »

[5] Benoît Turquety, Technicité et politique des médias, à paraître chez Mimésis en octobre 2022.